Новая сценография региональных музеев: проекты бюро «Метаформа»

22 сентября 2025 г.

От Калининграда до Орла музеи обретают новый голос. За последние десятилетия музейная архитектура перестала быть нейтральным пространством для демонстрации экспонатов. Она стала эмоциональной, насыщенной технологиями и смысловыми акцентами. И проекты «Метаформы» показывают, что музей — это не архив и не склад, а площадка для публичного разговора

Музеи сегодня — это уже давно не только витрины с аккуратно расставленными артефактами. Все чаще они превращаются в площадки разговора — между прошлым и настоящим, между локальной историей и глобальными смыслами. На этой территории так называемая музейная сценография обретает особый вес: это не декорация, а инструмент для переживания истории. Бюро «Метаформа» работает именно в этой логике: их проекты превращают архитектурные пространства в медиаторов, а зрителя — в участника, которому предлагается не посмотреть, а прожить историю.

По теме: Агния Стерлигова, музейное бюро Planet9, о прошлом и многообещающем будущем выставочного дизайна

Бюро «Метаформа» — одно из немногих российских проектных объединений, которое последовательно переосмысляет роль музейной экспозиции и называет ее сценографией. Основанное командой проектировщиков, бюро работает на стыке пространственного дизайна, художественных решений и музейной педагогики. Их проекты выходят за пределы привычной экспозиционной логики: вместо витрин и стендов зрителю предлагается путь, насыщенный эмоциями, сенсорными эффектами и ассоциативными связями.

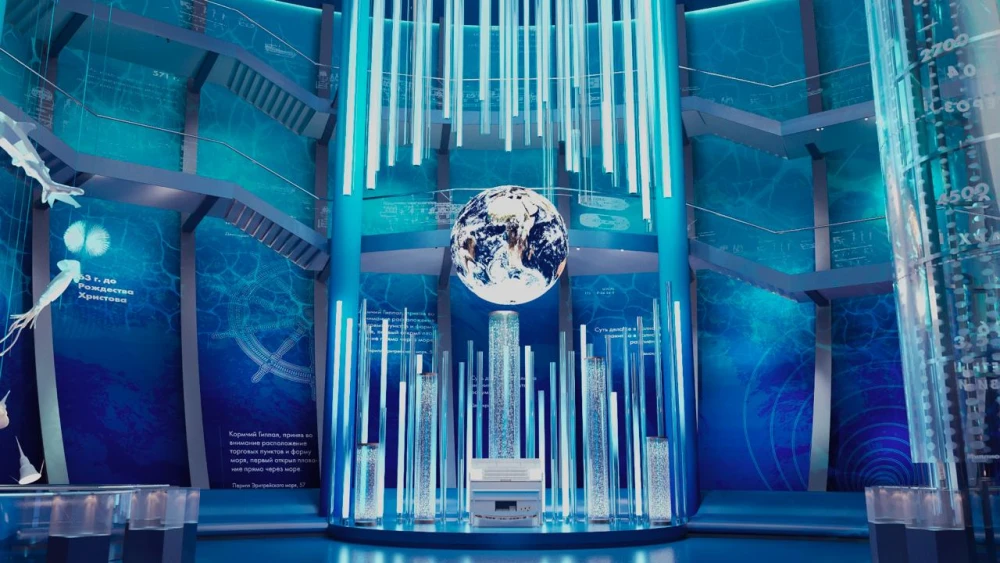

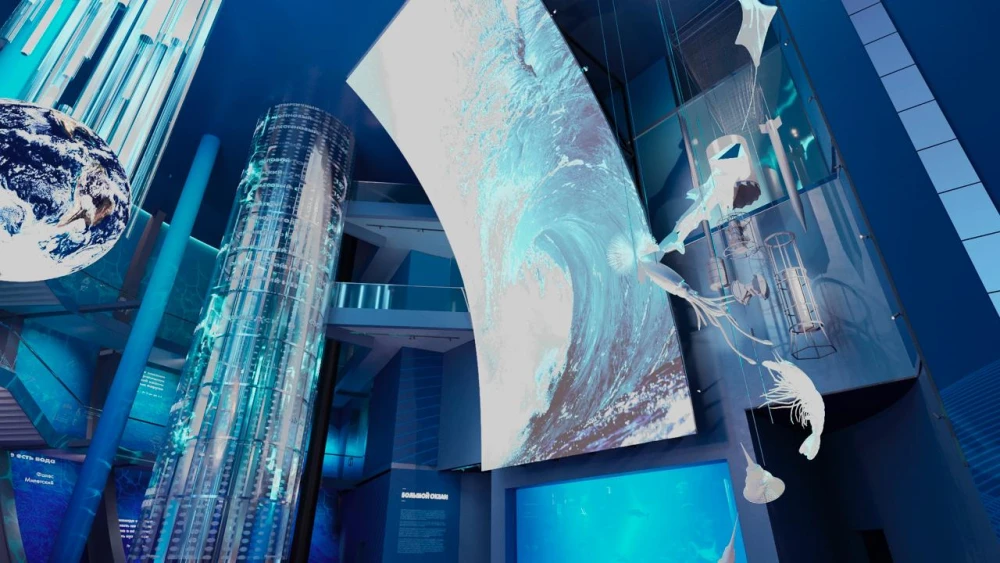

«Планета Океан»

Калининград

Новый корпус «Планеты Океан» в Калининграде — масштабный проект. На площади более 10 000 квадратных метров здесь расположены лаборатории, игровые площадки, 29 аквариумов, библиотека. Но за сухими цифрами стоит другая задача — предложить зрителю почувствовать океан как живую стихию. Идея обновления проекта принадлежит команде Музея Мирового океана, а в бюро «Метаформа» перевели научный язык на эмоциональный: свет, медиаэкраны, гибкие линии пространства создают эффект погружения вглубь воды. И это не декоративный прием, а способ показать океан как систему, частью которой является сам человек. Важность решения именно в этом — через пространство воспитывается чувство сопричастности к мировым экологическим процессам.

Музей земства

Крапивна, Тульская область

Музей земства в Крапивне разместился в здании XIX века, где когда‑то располагались уездная администрация и казенная казна. Само здание стало частью экспозиции: строгая архитектура, колонны, массивные фасады. «Метаформа» строит нарратив вокруг этих знаков, показывая, как локальные истории вплетаются в судьбу страны. Это пример работы не с артефактами, а с контекстом: экспозиция напоминает жителям, что история города — это не абстракция, а конкретная материальная основа их сегодняшнего существования.

«Эмоции природы, природа эмоций. Пушкинский литературный ландшафт»

Псков

В Пушкинском заповеднике «Метаформа» сделала шаг в сторону сенсорного музея. Экспозиция, посвященная Пушкину, здесь строится не на портретах и документах, а на запахах лугов, звуках ветра, игре света и тени. Посетитель оказывается не в кабинете поэта, а в его мире чувств. Этот подход важен тем, что он делает культуру доступной разным поколениям: рядом с традиционным слоем — детский уровень восприятия, где ребенок получает собственный опыт «чтения» Пушкина. Так формируется инклюзивная музейная среда, в которой нет «чужих» посетителей.

«Рыбинск в XX веке»

Рыбинск

Рыбинский музей-заповедник сам по себе впечатляет: здание Хлебной биржи на берегу Волги, коллекция в 120 000 экспонатов. Но экспозиция «Рыбинск в XX веке» выводит этот музей на другой уровень. История здесь дана в четырех измерениях: страна, город, дом, человек. Не линейный рассказ, а многослойное отражение, где каждый может увидеть себя. «Метаформа» отказывается от диктата: зрителю не навязывают эмоцию, а предлагают возможность для рефлексии. Это принципиально важный подход — музей становится пространством диалога, а не монолога.

«Судбищенская битва»

Орел

В Орловском краеведческом музее экспозиция о Судбищенской битве XVI века превращает археологию в драматургию. Более четырех тысяч артефактов оживают благодаря продуманной сценографии. Основой стала идея движения: посетитель идет по маршруту войск, следуя за историей шаг за шагом. Это решение делает прошлое осязаемым, а мультимедийные акценты усиливают эффект присутствия. Важно и другое: здесь речь идет о недооцененном событии. Через экспозицию оно возвращается в память страны, становится частью большой исторической картины.