Личная библиотека: преподаватели Masters о трех книгах, которые изменили их взгляды на жизнь и искусство

5 октября 2025 г.

Говорят, одна книга способна изменить жизнь — стать порталом в другую эпоху, диалогом с гением или зеркалом, в котором впервые видишь себя настоящего. Но какие книги переворачивают мир тех, кто сам является проводником в искусство?

По теме: Полина Бондарева, основательница школы Masters, об архитектуре и атмосфере Шанхая

INTERIOR+DESIGN попросил преподавателей годовых программ «Арт-менеджмент» и «История искусств» школы Masters — ведущих искусствоведов, кураторов и галеристов — поделиться своим личным «золотым фондом», который изменил оптику и помог сформироваться как профессионалам. Почему эти тексты не теряют своей актуальности сегодня и что из них нужно взять на вооружение каждому, кто хочет превратить свою страсть к искусству в карьеру?

Дарья Парфененко

Я считаю, что мы состоим из тех книг, фильмов, спектаклей, которые мы смотрели и читали на протяжении всей жизни, и из людей, которыми мы себя окружаем. Именно поэтому так важно следить за «диетой» нашего мозга, ведь из этого складывается наше мышление. Если говорить о профессиональной литературе, то это Генрих Вельфлин «Основные понятия истории искусств», Борис Виппер «Введение в историческое изучение искусства» и Майкл Баксандалл «Живопись и опыт в Италии XV века» или «Джотто и ораторы».

Они прошли проверку временем и актуальны всегда. Эти книги учат смотреть на искусство, настраивают оптику, помогают взглянуть на произведения как отражение эпохи. Все они относятся к категории профессиональной литературы, напутствий в них не отыскать. Но можно вспомнить наказ от Татьяны Черниговской: «Нельзя читать глупые книги». То, что вы читаете, должно быть сложным и заставлять мозги работать.

Ксения Малич

Наверное, самыми важными для меня книгами стали «Категории средневековой культуры» Арона Яковлевича Гуревича, «Возвращение в Брайдсхед» Ивлина Во. И рассказ «Господин из Сан-Франциско» Ивана Алексеевича Бунина. Еще Священное Писание, конечно. Гуревич пишет про рождение совершенно новой цивилизации, про упоительность сложности и противоречий. Все, лишенное этой глубины, потом кажется скучным. Ивлин Во — про одиночество и непереносимость большой красоты. Про то, что любовь преображает, а ее отсутствие — уничтожает, и даже искусство в этом случае бессильно. Бунин — тоже всегда про одиночество, про то, как в разных ситуациях обостряется зрение и чуткость к миру и как все уныло, если человек на это обострение не готов. Все они говорят о том, что если есть вера и любопытство, то все обретает смысл и становится возможным.

Полина Бондарева

Для меня книгами на все времена являются «Волшебная гора» Томаса Манна, любой Иллиес и, пожалуй, «Уолден, или Жизнь в лесу», который оказался последним прочитанным. Если Иллиес раскрывает взаимосвязи разных направлений в искусстве, влияние личных взаимоотношений и самих персоналий на историю, Манн становится учебником по психоанализу, где вы сами замечаете свои триггерные точки и анализируете, как с ними работать. А книга Торо учит нас всматриваться в природу, как в живой организм, который можно переложить на нашу с вами повседневность, и тому, как формируется жизнь внутри разных «сообществ». Чтобы прийти к гармонии, нужно уметь всматриваться и оставаться наедине с собой, с природой, а ценность нашего пути часто состоит не в достижении больших целей, а в самом опыте и умении его переживать.

Павел Руднев

Я думаю, больше всего на меня повлияли Михаил Бахтин и его «Творчество Франсуа Рабле и народная культура Средневековья и Ренессанса». А также «Спектакли XX века» — сборник статей под редакцией А. Бартошевича, В. Иванова, Т. Шах-Азизовой и книга Константина Рудницкого «Жизнь в искусстве» про Мейерхольда. Бахтин рассказывает об архаических корнях культуры, о тайных функциях искусства. Она расширяет сознание и говорит о карнавальной народной культуре, которая связывает эпохи, бессознательное с сознательным, жизнь и смерть. В России не было светского Ренессанса, и поэтому карнавальная культура не случилась. Бахтин компенсирует это упущение через утопическую мечту о свободе. Главный вывод тут — в любой непонятной ситуации твори карнавал. «Спектакли» — это набор отличнейших эссе о мировом театре XX века в его лучших формах. Здесь российское вписано в общемировое, есть возможность проследить движение театральной мысли: что из чего вышло и куда движется в XXI веке.

Работа Рудницкого — до сих пор никем не превзойденная книга о великом режиссере Всеволоде Мейерхольде. Здесь жизнь мастера вписана в различные эпохи, пересекая которые, он меняется сам и устанавливает в них свои традиции: реализм, декаданс, модерн, конструктивизм, революционное искусство, тотальный театр, неоклассика. Тут напутствие: не останавливайся, меняйся, постоянно сомневайся, подыскивай новые средства выражения.

.jpeg.webp)

Анна Познанская

Мои три книги — это «Осень средневековья» Йохана Хейзинга, «Английское в английском искусстве» Вадима Певзнера, и «Воображаемый музей» Андре Мальро. В этих книгах важен сам контекстуальный подход. Авторы рассматривают явления культуры и искусства в связке с общим мировоззрением определенной эпохи или конкретного социума. Главная мысль, которую стоит из них вынести: ничего не происходит просто так, искусство неотрывно от жизни и личного восприятия каждого участника любого культурного процесса.

Армен Апресян

Каждый «правильный» текст оказывает сильное влияние в момент прочтения, но одни «пролетают» довольно быстро, а другие остаются надолго. Могу совершенно точно сказать, что в профессиональном плане на меня очень сильно повлиял совет Василия Шомова, главного редактора журнала «Аэрофлот Premium», для которого я написал несколько десятков статей в 2010-х. Изучив мой первый опус, он порекомендовал мне читать больше западных арт-критиков, в первую очередь Джонатана Джонса из The Guardian и Уилла Гомперца из BBC — потому как они пишут умно для того, чтобы порадовать и развлечь читателя, а не для того, чтобы блеснуть и подавить своим интеллектом. Позже я понял, что сегодня самые удачные тексты о произведениях искусства стоит искать, как ни странно, в каталогах крупнейших аукционных домов, и постоянно советую так делать своим студентам и слушателям лекций.

Но если все-таки говорить о книгах, то пусть это будет «Психология искусства» Л. Выготского, которую впервые я прочитал еще в студенчестве. Этой книге я благодарен за то, что она стала своеобразным триггером для развития критического мышления. Выготский отмечает, что «всякое произведение искусства естественно рассматривается психологом как система раздражителей, сознательно и преднамеренно организованных с таким расчетом, чтобы вызвать эстетическую реакцию», и это здорово, но кажется, что он совершенно не учитывает социальных факторов восприятия. Ведь сложно же поспорить с тем, что одно и то же произведение искусства будет восприниматься зрителем по-разному, скажем, в залах Третьяковской галереи и на уличной ярмарке — и тут уж все эти его «раздражители» отходят на третий план.

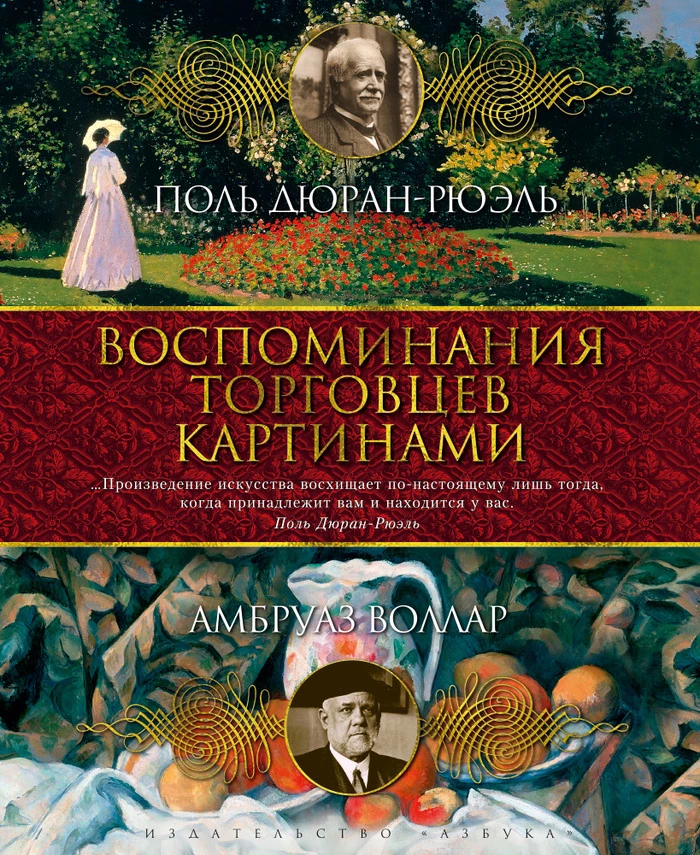

Второй я бы назвал «Воспоминания торговцев картинами» — сборник, в котором опубликованы мемуары легендарных французских арт-дилеров Амбруаза Воллара и Поля Дюран-Рюэля. Чтиво не самое увлекательное, а местами и откровенно скучное, но весьма полезное для понимания того, по каким законам на самом деле развивается история искусства. Ну и под номером три я бы поставил «Что такое искусство?» Артура Данто. Мне кажется, что здесь каждый, кто интересуется проблемами современного искусства, может найти ответы на самые животрепещущие вопросы. И вне списка я бы отметил статью (точнее, текст лекции) Николая Бердяева «Кризис искусства» 1917 года. Несмотря на то, что лекция эта была прочитана в более ста лет назад, многие идеи, высказанные в ней — невероятно актуальны и сегодня. Все эти тексты — при том, что они абсолютно разные — объединяет одно: каждый из них может стать поводом для очень серьезных размышлений и, может быть, даже поможет сделать какое-то небольшое открытие.