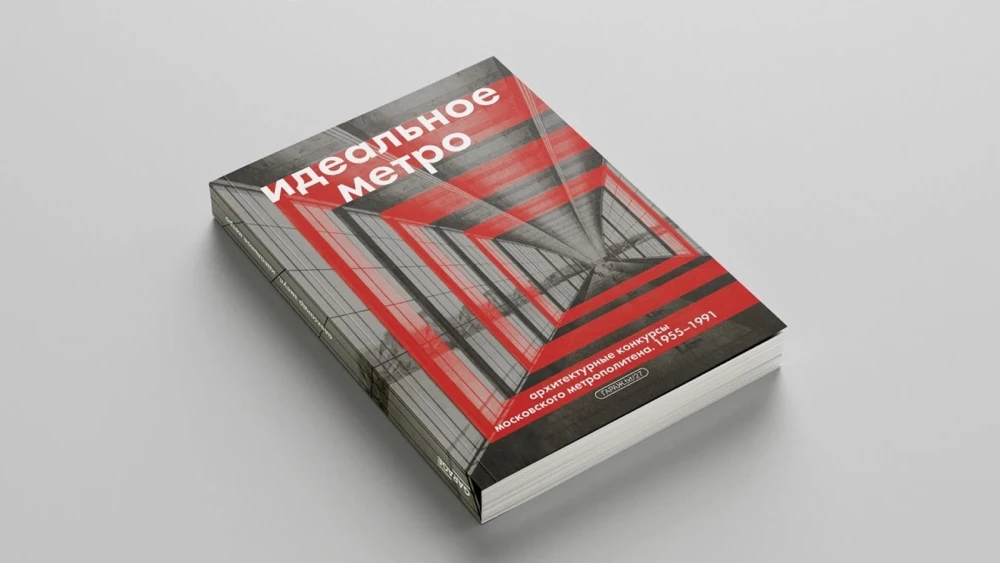

«Идеальное метро. Архитектурные конкурсы Московского метрополитена. 1955–1991»: новинка издательской программы Музея «Гараж»

5 сентября 2025 г.

В августе 2025-го издательская программа Музея «Гараж» представила новую книгу «Идеальное метро. Архитектурные конкурсы Московского метрополитена. 1955–1991» кандидата исторических наук, независимого исследователя, куратора, автора и публициста Александра Змеула. В книге рассказывается об архитектурной истории Московского метрополитена через конкурсные проекты. А редкие чертежи и иллюстрации отображают мечты архитекторов, идеи и смелые решения, часто остаются известными лишь узкому кругу экспертов. С разрешения издательства публикуем третью главу книги — о том, как проектировалась станция метро «Рижская» во второй половине 1950-х.

По теме: «Утопия в снегах. Социально-архитектурные эксперименты в Сибири, 1910–1930-е»: издательская программа Музея «Гараж»

«Национальная станция»

Конкурсы на «Рижскую» второй половины 1950-х

Станцию метро «Рижская», названную по Рижскому вокзалу, единственную из станций пятой очереди было решено делать тематической — ее оформление должно быть посвящено Советской Латвии и ее столице Риге. Формально конкурс на «Рижскую» был не самостоятельным соревнованием, а частью конкурса на пятую очередь, но привлечение проектных организаций из Риги было рассчитано на проектирование именно этой станции, поэтому его стоит рассматривать отдельно.

Это соревнование стало продолжением недавно заложенной традиции создания станций метрополитена с использованием национальных мотивов в архитектурно-художественном оформлении. В начале 1950-х открылись три такие станции — «Белорусская» Кольцевой линии (1952), «Киевская» Арбатско-Покровской (1953) и «Киевская» Кольцевой линии (1954), причем две последние были созданы в результате конкурсов. Национальные станции метро по своей сути аналогичны павильонам союзных республик на ВДНХ — это «представительства» национальной архитектуры в столице СССР. Но станции метро имеют гораздо больший охват аудитории, ведь, в отличие от ВДНХ, они вплетены в архитектурную ткань города.

«Белорусская»

«Белорусская» Кольцевой линии, расположенная у Белорусского вокзала, создана авторским коллективом под руководством архитекторов «Метрогипротранса» Ивана Таранова и Надежды Быковой. Ее оформление посвящено истории, культуре и народному хозяйству Советской Белоруссии. Национальная тема раскрывается в различных элементах станции. Пол выложен керамическими плитками белого и красного цвета, которые повторяют рисунок белорусской национальной вышивки (впоследствии в силу изношенности плитки ее заменили на камень с более укрупненным рисунком). На потолке центрального зала размещены двенадцать мраморно-мозаичных панно по эскизам художника Григория Опрышко, на двух из которых изображен герб Белорусской ССР, а на остальных — сцены из жизни республики. В переходе на «Белорусскую» Замоскворецкой линии установлена скульптурная композиция «Белорусские партизаны» Матвея Манизера. Еще одна скульптурная композиция — «Советская Белоруссия» Сергея Орлова — была изначально размещена в торце «Белорусской» кольцевой, но в 1990-е при строительстве второго выхода со станции ее демонтировали, а в 2021 году установили в торце «Белорусской» Замоскворецкой линии.

«Киевская»

Тема оформления двух станций «Киевская», расположенных у Киевского вокзала, — 300-летие договора о воссоединении России и Украины, которое было отпраздновано в 1954 году. Образ «Киевской» Арбатско-Покровской линии изначально определялся на архитектурном конкурсе для всех трех станций нового участка этого радиуса — «Арбатской», «Смоленской» и «Киевской», — проведенном в 1951 году. Конкурс на «Киевскую» выиграла команда молодых архитекторов — Ф. Новиков, И. Покровский, В. Егерев и М. Константинов (см. главу 2).

Но вскоре по инициативе Н. Хрущева, возглавлявшего тогда московскую партийную организацию, было принято решение о проведении нового отдельного конкурса на станцию «Киевская», с тем чтобы вовлечь в проектирование архитекторов из Украины. В 1952 году в рамках нового конкурса были определены 12 финалистов, в числе которых снова оказались Ф. Новиков, И. Покровский, В. Егерев и М. Константинов.

Участники из Украины тоже были отмечены жюри, однако победителями стали молодые московские авторы — студенты 5-го курса МАРХИ Лев Лилье, Владимир Литвинов, Михаил Марковский и Владимир Добраковский (незадолго до этого они же выиграли конкурс меньшего масштаба — на проект кафе «Дубки» на ВДНХ). В некоторой степени это победа и Алексея Душкина: Марковский считался его любимым учеником.

На «Киевской» Арбатско-Покровской линии национальные мотивы можно увидеть в цветных керамических фризах, опоясывающих пилоны. Фрески на тему Советской Украины, размещенные как в центральном зале, так и со стороны платформ, выполнены большой группой художников, среди которых К. П. Аксенов, В. Н. Аракелов, Л. А. Карнаухов, В. А. Коновалов, Т. В. Коновалова, П. М. Михайлов, Г. И. Опрышко, И. В. Радоман, А. К. Ширяева.

Конкурс на «Киевскую» Кольцевой линии проводился в конце 1952 года — и, как считается, снова по инициативе Хрущева, который был недоволен тем, что ни одну «Киевскую» не проектировали украинские мастера. На конкурс было подано 72 работы: 40 — от украинских авторов, 32 — от московских, всего же в конкурс было вовлечено порядка 200 архитекторов и художников. Победителем стала группа киевских авторов под руководством Евгения Катонина, практически вся профессиональная жизнь которого была связана с Ленинградом — в Киев он переехал лишь в 1948 году в возрасте почти 60 лет. Соавторами станции выступили молодой киевский архитектор Вадим Скугарев, а также московский проектировщик Георгий Голубев из «Метрогипротранса».

«Киевскую» кольцевую прежде всего отличают 18 мозаичных панно из смальты художника Александра Мызина, помещенные в роскошные лепные картуши с орнаментом из колосьев, листьев и бутонов. Арки пилонов в свою очередь окаймлены лепным жгутом, характерным для украинской архитектуры XVII века. В отличие от стандартной практики, когда автор оставлял на станции «пустые места», а художники и скульптуры подключались к оформлению на более поздних этапах, Катонин и Мызин уже на конкурс подали проект, в котором сразу были представлены и архитектурные, и художественные решения. В 1960 году этот же тандем стал автором станции «Вокзальная» на первой линии Киевского метрополитена.

«Рижская»

«Рижская» проектировалась уже в совсем другую эпоху, и очевидно, что для создания национальной станции в новых условиях требовался другой подход. При этом ее самобытную составляющую планировалось усилить: это не просто станция с национальным характером, а станция, спроектированная архитекторами именно из Латвии. Кроме того, предполагалось использовать отделочные материалы, характерные для Латвии и изготовленные по специальным заказам в этой республике, а к отделочным работам привлечь мастеров из Латвийской ССР,которые знакомы со спецификой материалов.

Все это, по сути, противоречило объявленной установке на экономичность и унификацию архитектурного образа станций. Специально изготовляемые детали могли только удлинить сроки строительства и повысить стоимость. С другой стороны, применение характерных для Латвии материалов, прежде всего керамики, должно было стать своеобразным пилотным проектом по использованию новых материалов.

На первый конкурc 1955 года пришло 7 проектов от 14 латвийских архитекторов, на второй, 1956 года, — 6 проектов от 10 архитекторов, а в 1957-м — лишь 2 проекта* (* Фамилии архитекторов — участников конкурса на ст. «Рижская» из Латвии в разных источниках зачастую указаны в разных вариантах, без инициалов, с опечатками. Автор попытался максимально точно восстановить имена участников-архитекторов, но возможны неточности). Материалы этих работ доступны не полностью, поэтому здесь они рассматриваются вместе. Профессиональное сообщество в Москве было в целом недовольно качеством проектов рижских авторов, что проявлялось и во время их обсуждения, и в решениях различных промежуточных инстанций. До последнего было неочевидно, будут ли они создавать станцию или придется «отказаться от национального элемента». К общей проблеме непонимания, каким должен быть облик метро, в этом случае прибавляется целый ряд других факторов. Во-первых, рижские архитекторы, естественно, не имели опыта проектирования станций метрополитена. Во-вторых, их профессиональный опыт был очень специфичен — он формировался еще в независимой Латвии. Поэтому их обвиняли то в возвращении к конструктивизму, то в увлечении модерном.

Практически во всех проектах рижские архитекторы использовали национальный латышский орнамент, который пытались включить в облицовку пилонов, оформление карнизов, рисунок вентиляционных решеток. Самый популярный материал, который предлагали авторы, — традиционная для Латвии керамика.

Архитекторы Валтерс Дамбранс и Эвалдс Кише представили свои проекты на конкурсах 1955 и 1956 годов. В проекте 1955 года было очевидно влияние модерна, что, как считается, «снизило национальный характер оформления». Пилон оказался переусложнен, в нем много деталей, в том числе выступающих элементов, что не «соответствовало монументальности зала станции». Тем не менее проект рекомендовали к дальнейшему рассмотрению. В работе для конкурса 1956 года архитекторы отказались от темы модерна, образ пилона значительно упростили, национальный характер станции придал орнамент в верхней части пилона.

Проекты Имантса Арниса Якобсонса («Гипрогорстрой») и в особенности Илмарса Паугле («Латгипрогорстрой»), представленные на конкурсах 1955 и 1956 годов, отсылали к готическим образам благодаря сильно выступающим из свода ребрам-нервюрам. В целом архитектурная отделка в этих проектах была максимально приближена к конструкции. Проект И. Паугле на первом конкурсе 1955 года характеризовался экспертизой как архаичный. Отмечалось, что, «желая придать станции национальные черты, авторы трактовали станцию в формах, характерных для каменной архитектуры». Тем не менее на втором конкурсе 1956 года Паугле предложил аналогичное решение.

В двух других проектах авторы пытались переосмыслить не просто отделку станции, а форму пилонов, сделав их наклонными. Архитекторы Валтерс Майке и Дзинтарс Дриба («Латгипросельстрой») в работе на конкурс 1956 года предложи-ли трапециевидный, расширяющийся кверху пилон. В проекте Иварса Страутманиса, представленном на конкурс 1955 года, по мнению экспертизы, «падающие стены не производят хорошего впечатления». И. Страутманис предложил новаторский для того времени ход — имитацию железобетонных конструкций под дерево, — но экспертиза посчитала, что подобное решение привело бы «к нарочитому игнорированию тектонической сущности архитектуры и неправильному пониманию задачи развития национальных форм архитектуры».

Еще два авторских коллектива, представившие проекты на конкурс 1955 года, получили низкую оценку экспертизы. Работа Яниса Лицитиса, Валтерса Майке, Рогалева была охарактеризована следующим образом: «Архитектурное решение простое, но невыразительное. Примененный декор мелок и слабо нарисован. Цвет керамики в переходе мрачен». Архитектурное решение в предложении Я. Лицитиса и В. Домбрандса экспертиза охарактеризовала так: «Неинтересно, монотонно, пропорции неудачны».

Георгий Минц и В. Федоров («Латгипрогорстрой»), единственные кроме победителей, участвовали во всех трех конкурсах. В 1955 году образ станции в их проекте строился с помощью мощных разгрузочных арок, идущих поперек центрального свода на всю длину станционного зала, которые затем переходили в пилоны. Разгрузочная арка — это арка, которая заделана в стене для перераспределения нагрузки, но в этом проекте она имела лишь декоративное значение. Проект получил крайне низкую оценку экспертизы, отмечалось, что он «несет в себе ложный архитектурный прием и сложен в строительстве».

Для конкурса 1956 года архитекторы полностью переработали проект, он стал гораздо более традиционным: свод опирался на карниз, который лежал на пилонах прямой формы. Углы пилонов были закруглены, для их облицовки планировалось использовать белые керамические плиты с национальным орнаментом, которые должны были быть изготовлены в Латвии. Цоколь и верхнюю часть пилона предполагалось на контрасте облицевать материалом темного цвета.

Относительно высоко с самого начала оценивалось предложение архитекторов «Латгипростроя» Артурса Рейнфелдса и Вайделотиса Апситиса, которые в итоге и получили право реализации своего проекта. В итоговом протоколе конкурса 1955 года «комиссия особо выделяет проект арх. Апситиса В. и Рейнфелдса А. как работу, заслуживающую особого внимания. Не выдвигая этот проект на рекомендацию к строительству, комиссия считает необходимым привлечь т. Рейнфелдса к дальнейшей работе над проектом станции »Рижская”».

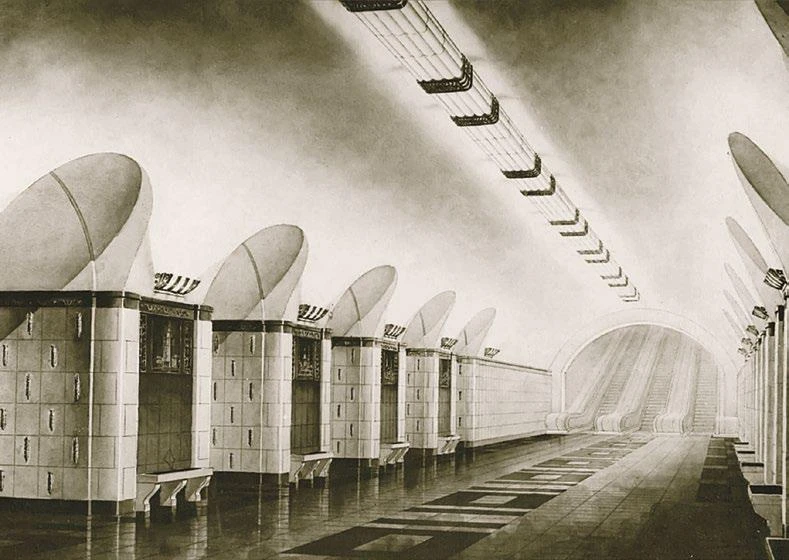

Проект от эскиза на конкурсе 1955 года до реализации эволюционировал, тем не менее основная идея — вогнутые поверхности пилонов со стороны центрального зала и облицовка керамической плиткой с барельефами национального мотива — осталась неизменной. Удивительно, но все наиболее узнаваемые и характерные сегодня элементы станции при рассмотрении проектов оказались предметом осуждения. Архитектор Аркадий Аркин указывал: «Могут быть подвержены критике пилоны, отделанные в керамику... ниши не представляют счастливую находку авторов». Особо отмечалось, что «нельзя облицевать все тело пилона керамикой», а Константин Топуридзе обращал внимание на «отвратительный цвет». Степан Сатунц дал разгромную и уничижительную характеристику: «Проект удивительно некрасив, сложный, модернизированный». Слово «модернизированный» здесь, видимо, обозначает «тяготеющий к модерну». Один из немногих архитекторов, кому безусловно понравилась станция, — Феликс Новиков, он отметил, что «прием пилона здесь очень приятный».

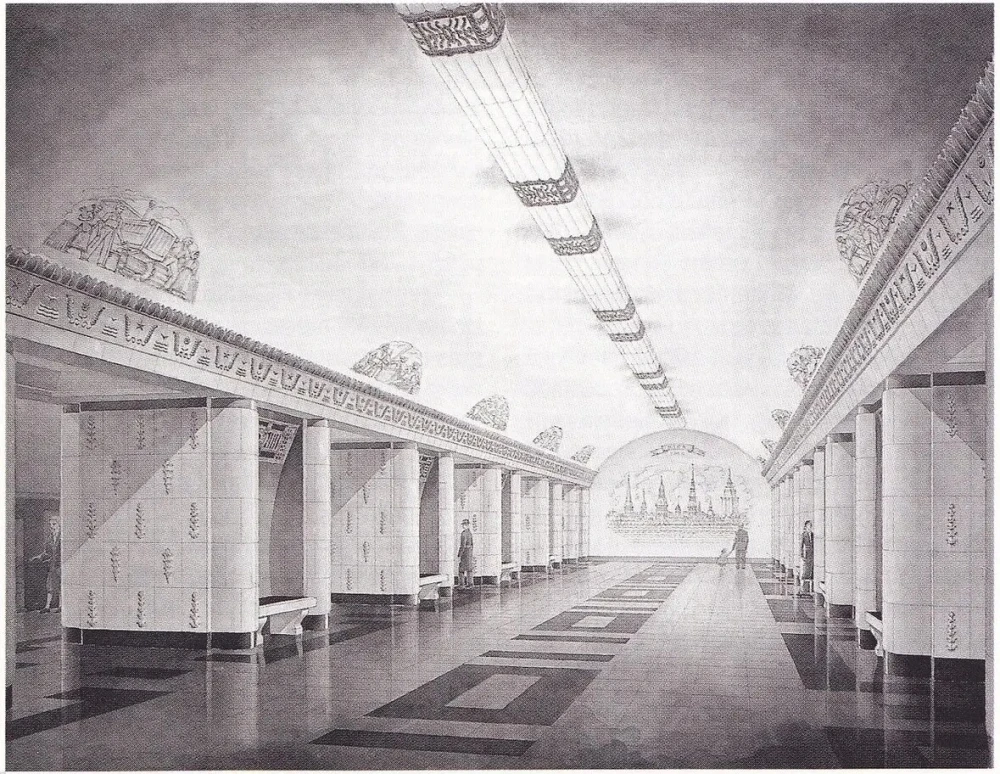

В первом варианте 1955 года «Рижская» Рейнфелдса — Апситиса декоративна и сложна — свод опирался на карниз, украшенный национальным орнаментом, серпами и молотами, над проходами размещались декоративные вставки, расска- зывающие о жизни Советской Латвии, в торце — панно с видами Риги. Освещением выступал световод, который держался с помощью кованых решеток с латышским орнаментом. К недостатку станции относили «чрезмерно большое количество элементов керамики». В варианте 1956 года исчезли и карниз (то есть проходы между пилонами стали более широкими), и панно над проходами и в торце, но появились панно над скамейками в центральном зале. В финальном варианте 1957 года был упрощен рисунок пола и изменен тип освещения.

На финальном обсуждении проектов на секции строительства общественных зданий в московском отделении Союза архитекторов 22 февраля 1957 года проект Рейнфелдса и Апситиса был в очередной раз отмечен, но по-прежнему не рекомендован для реализации. Эта ситуация повторялась от конкурса к конкурсу — проект признавали лучшим среди рижских, но к исполнению не предлагали, подчеркивая тем не менее, что авторов надо привлечь к проектированию. В тот момент казалось, что «Рижской» не быть действительно рижской. Однако Архсовет Москвы от 26 февраля 1957 года уже был менее категоричен: он выбрал два проекта — Рейнфелдса и Апситиса и Минца и Федорова — и рекомендовал исполкому Моссовета принять к строительству «проект латвийских архитекторов», а к проектированию привлечь всех четырех авторов сразу. В результате исполком выбрал именно проект Рейнфелдса и Апситиса, который в итоге и был реализован.

В создании станции принимали участие не только латвийские архитекторы, постоянно приезжающие на авторский надзор в Москву, но и производители материалов и строители. Апситис рассказывал: «В отделке станции применена характерная для рижских традиций цветовая палитра: зеленый тон, созвучный нарядности городских парков, темно-бордовый — как отражение кирпичной архитектуры и черепичных крыш Риги, и желтый — характерный для Риги летом, во время цветения лип». Керамические элементы были изготовлены на Рижском экспериментальном силикатном заводе ЦНИЛ Управления стройматериалов Латвийской СССР. Рижский завод электроустановочных изделий одним из первых освоил производство современных экономичных светильников — люверсных с люминесцентными лампами, которые были установлены на станции. Национальный орнамент украшал не только керамические панели на боковых частях пилонов, но и вентиляционные решетки в верхней части пилонов, торцы станционных лавочек, карнизы, боковые части пилонов и плитку на стенах платформ. В начале 1958 года в Москву из Риги прибыли более 30 строителей, которые принимали участие в отделке станции.

На коричневых поверхностях пилонов со стороны центрального зала были нанесены очень тонкие рисунки, изображающие различные виды Риги и Латвии. Это едва заметные рельефы, выполненные по сырой керамике в технике особо глубокой гравировки по эскизам художника Гирта Вилкса. Работами по декоративной керамике руководила главная художница Рижского фарфорового завода Зина Улсте. На панно изображены как виды Старой Риги — здания Большой гильдии, объекты, возведенные в период первой независимости Латвии, например Центральный рынок, — так и постройки советского периода. Среди них единственная сталинская высотка в Риге — здание Академии наук, созданное, как и «Рижская», по проекту Апситиса. В год открытия станции — в 1958-м — он стал главным архитектором Риги.