В Фонде Ruarts до 19 октября продолжается выставка «Сообщение», которая включила работы более 40 российских фотохудожников с XIX до XXI века — от портретов из фотоателье до постконцептуальных работ. Она представила альтернативную историю фотографии через снимки, на которых запечатлены как исторические события и масштабные социальные перемены, так и личные истории, которые вплетены в этот процесс. Руководитель научного отдела фонда Ruarts Надежда Цветкович специально для INTERIOR+DESIGN представила историю восьми работ выставки, которые поднимают вопросы коллективной памяти, отношения с городом, личности как части политического и тонких семейных связей.

По теме: «Сообщение»: история российской фотографии в Фонде Ruarts

Алексей Титаренко

Из серии «Черно-белая магия Санкт-Петербурга», 1993–1999

В серии «Черно-белая магия Санкт-Петербурга» Алексей Титаренко превращает улицы города и случайных прохожих в призрачные, наполовину растворенные в тумане силуэты. Используя технику длинной выдержки, фотограф создает визуальный эффект, при котором персонажи теряют свои индивидуальные черты и обретают обезличенность. Это размытие придает кадрам особую призрачность, словно герои фотографий — не конкретные люди, а миражи, растворяющиеся в потоке времени и пространства, а сам город превращается в символ истории, коллективной памяти и бесконечного изменения.

Александр Житомирский

Невеста и толпа, 1932

Александр Житомирский, классик советской визуальной культуры, мастер политического фотомонтажа, плакатист и карикатурист, в своей творческой практике часто использовал прием наложения изображений для создания многослойных и насыщенных символизмом композиций. В этой работе он накладывает фотографию невесты Эрики на многогранную, многоликую толпу, формируя сложную диспозицию, в которой идеализированная личность оказывается на фоне массовости. Такое противопоставление раскрывает внутреннее напряжение между индивидуальностью и коллективностью — между единственным идеализированным образом и абстрактным, порой безликим коллективом. Работы Житомирского не были просто художественными экспериментами: они несли четкую идеологическую задачу, свойственную советскому искусству того времени. Они стремились показать образ «нового человека» — одну из ключевых концепций советской идеологии — как одновременно самостоятельную личность и неотъемлемую часть большого социального и политического целого.

Алиса Гиль

В серии работ Алиса Гиль фиксирует перформансы, которые она сама создает, является их инициатором и исполнителем. Центральной темой этих произведений становятся образы близости и гармонии — взаимодействия между людьми, чувство общности и глубокой связи. Художница стремится через визуальные образы передать тонкость и эмоциональную насыщенность этих понятий.

Особое внимание в серии уделяется контрасту между изображением и материалом, на котором оно представлено. Например, фотографии девушек, одетых в воздушные белые одежды, напечатаны на грубых бетонных плитах. Такое необычное сочетание мягкости, эфемерности и телесности человеческих образов с жесткой, неподатливой текстурой бетона создает сильный визуальный эффект. Это усиливает восприятие заложенной идеи — столкновения идеала с суровыми и непреклонными условиями окружающего мира. Такая композиция не только подчеркивает противостояние между мечтой о единении и факторами реальности, но и раскрывает глубокую философскую проблему: насколько возможно сохранить чувства тепла, уюта и эмоциональной близости в условиях, где среда кажется холодной, тяжелой и враждебной.

Полина Рукавичкина

Untitled (IV, V, VII), 2020–2025

Полина Руковичкина исследует перформативный потенциал фотографии как средства личного самовыражения. В основе ее подхода лежит идея о фотографии как практике сближения — способа взаимного общения и передачи чувств, а не просто фиксирования внешнего мира. В этом контексте фотография становится каналом, который способствует укреплению связи между людьми, в отличие от общего восприятия медиа как инструмента отчуждения и дистанцирования.

В проекте, представленном на выставке «Сообщение», художница создает интимные коллажи, в которых соединяет разнообразные элементы повседневной жизни: цветы, присылаемые матерью через социальные сети, виды из окна квартиры, предметы интерьера. Эти хрупкие и эмоционально насыщенные моменты превращаются в визуальную ткань произведений.

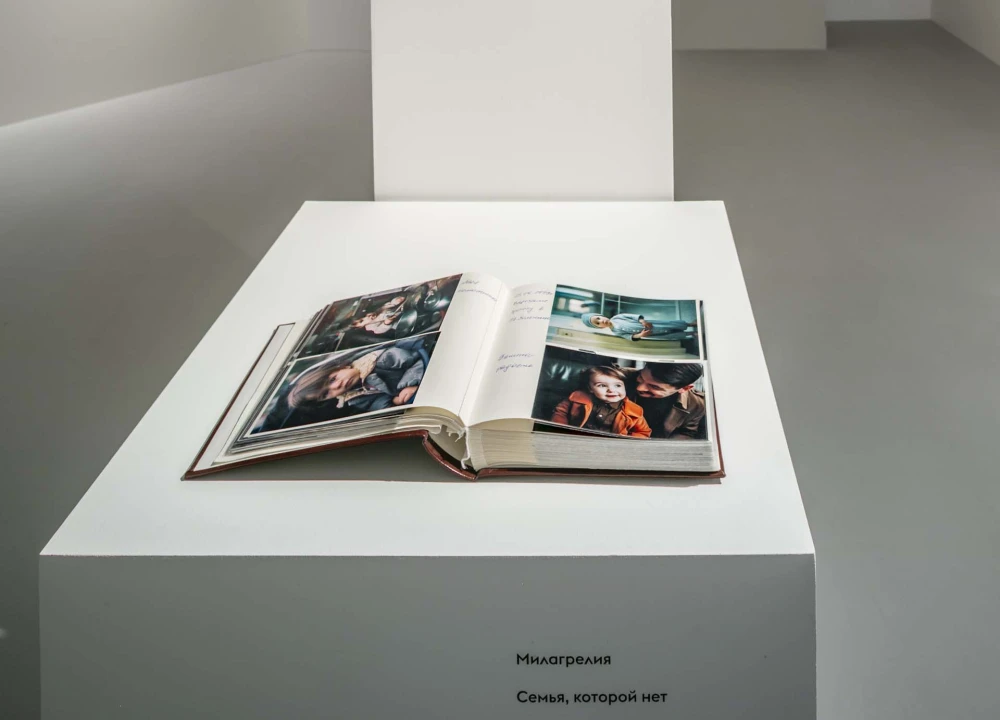

Милагрелия

Семья, которой нет, 2023

Работа московской художницы Милагрелии представляет собой фотоальбом, в котором собраны воспоминания о жизни целой семьи: сцены свадеб, рождения детей, первые шаги малыша, переезды, путешествия, визиты к бабушкам и дедушкам, даже традиционные снимки кота. Его содержание полностью передает культурный код семьи постсоветского пространства, создавая ощущение живого, наполненного памятью мира. Но особенность работы в том, что весь альбом, несмотря на свою искреннюю атмосферу — снимки, вызывающие трепет и ностальгию, — сгенерирован нейросетью. Глаз посетителя не распознает подмены, но перед зрителем «Семья, которой нет». Такой подход поднимает вопросы о подлинности и виртуальной реальности, показывая, как современные технологии могут имитировать и воссоздавать культурные архетипы.

Андрей Монастырский

Палец, 1977

Работа «Палец» московского концептуалиста Андрея Монастырского напрямую связана с его исследованием границ между повседневным жестом и художественным знаком. Художник фиксирует крупный план собственного пальца, превращая его в автономный объект. Участник перформанса должен был просунуть руку в черную коробку и высунуть палец через отверстие в передней стенке. Под отверстием размещен поясняющий текст: «Палец, или указание на самого себя как на предмет внешний по отношению к самому себе». Палец здесь выступает символом самосознания и рефлексии, указывая не на внешний объект, а на самого человека, заставляя задуматься о природе идентичности и личного присутствия.

Владимир Глынин

NEXUS № 012, 2022

Работа NEXUS Глынина — визуальная метафора живой, постоянно меняющейся природы человеческой личности. Здесь фотография выступает не просто как фиксатор внешнего образа, а как средство раскрытия глубинных пластов человеческого существа. Человеческое «я» не является статичным и однородным, а представляет собой сложную систему противоречивых, но взаимосвязанных элементов. Динамическая гармония «я» оживает в запутанном танце человеческих тел, которые связывают воедино внутренние конфликты и синтезы, создавая образ внутреннего мира — многоуровневого, многозвучного и бесконечно сложного. Эта работа — словно зеркало души, в котором отражается и раздвоение, и единство, и вечное движение к целостности.

Сергей Подгорков

19 августа 1991. Исаакиевская площадь, г. Ленинград

На известном снимке Сергея Подгоркова особенно выразителен конфликт массового и личного: взгляд девушки направлен строго в объектив камеры, он заставляет зрителя прочувствовать эмоциональную напряженность момента, позади нее раскинулась многотысячная толпа на Исаакиевской площади, символизирующая масштаб и историю.

Подгорков запечатляет нерв момента — здесь история фиксируется не только через хронику массовых событий, но и через личность, взгляд девушки, ее непосредственное присутствие в кадре. Такая композиция подчеркивает важность каждого человека в общем историческом процессе. Поэтому этот снимок читается и как документ эпохи, и как образ, наполненный индивидуальной эмоциональной силой.